বেচেঁ থাকার অধিকার কি শুধুই স্বপ্ন?

ডঃ তারনিমা ওয়ারদা আন্দালিব, এবং দাউদ ইব্রাহিম হাসান

১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:১৩ পিএম

একসময় যে নদী ছিল আমাদের প্রাণ, যেখান থেকে আমরা সুপেয় জল নিতাম, আজ সেই নদী শুকিয়ে খটখটে বালচুরে পরিণত হয়েছে। ঠিক তেমনই যেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার অবস্থাও। রিনার কথা মনে আছে? ছোট্ট রিনা, যে সামান্য জ্বর নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল, কিন্তু সঠিক সময়ে অক্সিজেন না পেয়ে নিভে গিয়েছিল তার জীবন প্রদীপ। রিনার মা আজও কাঁদে, "যদি একটুভালো চিকিৎসা পেত!" এই ঘটনাটি কেবল রিনার নয়, এটি বাংলাদেশের অসংখ্য রিনার গল্প, যেখানে স্বাস্থ্যসেবা একটি মৌলিক অধিকার না হয়ে দাঁড়িয়েছে এক অলীক স্বপ্ন, এক তৃষ্ণার্ত হাহাকার। সমাজের উঁচুতলায় বসে থাকা মানষেু রা যখন সামান্য অসুস্থতায় বিদেশ পাড়ি জমান, তখন সাধারণ মানষু সরকারি হাসপাতালের বারান্দায় কাতরায়, বেসরকারি হাসপাতালের আকাশছোঁয়া বিলের বোঝা কাঁধে নিয়ে পথে বসে। এই বৈষম্য সমাজের পরতে পরতে যেন বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, যা জনস্বাস্থ্যের ভিত্তিকে দর্বুর্বল করে দিচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের অব্যবস্থাপনা এক দীর্ঘদিনের ব্যাধি। এটি কেবল চিকিৎসা প্রদানের ব্যর্থতা নয়, এটি গভীর এক প্রশাসনিক ও নৈতিক সঙ্কট। গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা এতটাই প্রকট যে, সাধারণ মানষু চিকিৎসকের মখু দেখার আগেই অসুস্থতার সাথে লড়াই করে হেরে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) রিপোর্ট অনযায়ী , বাংলাদেশে প্রতি ১০,০০০ মানষেু র জন্য চিকিৎসক থাকার কথা ১০ জনেরও বেশি, সেখানে ২০২৫ সালেও এই সংখ্যা মাত্র ৬ জনের কাছাকাছি (৫.৮ জন), যা প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। এই অপ্রতুলতার কারণে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসক ও নার্সের পদ প্রায় ২৫-৩০% খালি থাকে। গ্রামীণ অঞ্চলের ৬২% মানষু এখনও চিকিৎসার জন্য ফার্মেসির্মে বা হাতুড়ে ডাক্তারের ওপর নির্ভরশীল। একজন গ্রামের কৃষক যখন পেটে তীব্র ব্যথা নিয়ে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান, তখন প্রায়শই তাকে বলা হয়, "আমাদের এখানে ব্যবস্থা নেই, শহরে যান।"

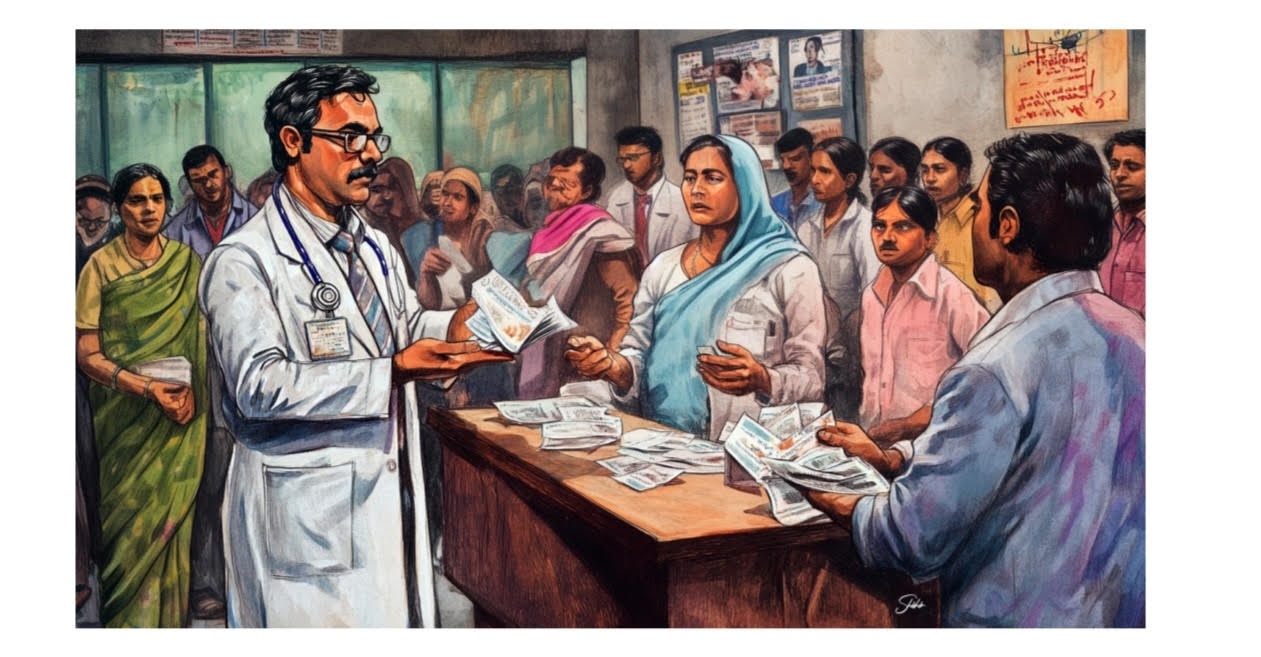

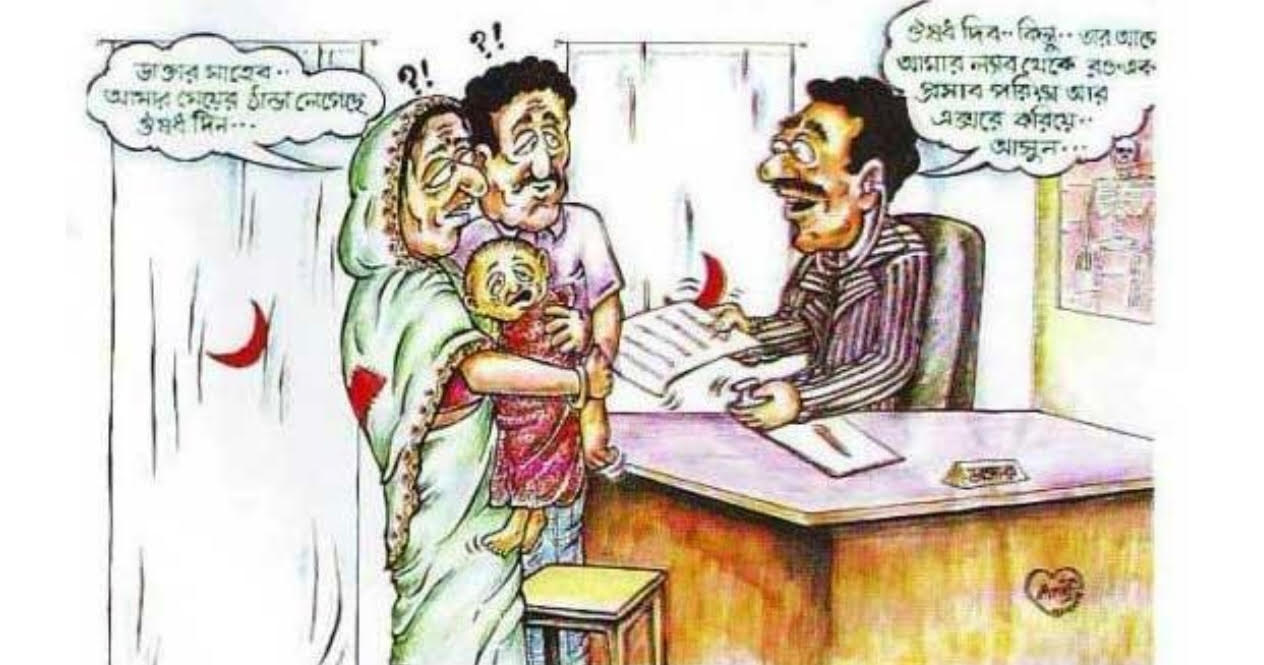

শহরের হাসপাতালে গিয়েও মক্তিু মেলে না। সেখানে লম্বা লাইন, ডাক্তারের অপ্রতুলতা, আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে দীর্ঘসূত্রতা যেন নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলো যেন এক জনাকীর্ণ জনবসতি, যেখানে রোগী আর স্বজনদের ভিড়ে শ্বাস নেওয়াও কঠিন। অপর্যাপ্ত শয্যা, নোংরা পরিবেশ, আর ঔষধের অভাব এক নিত্যনৈমিত্তিক চিত্র। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনযায়ী, শহুরে সরকারি হাসপাতালগুলোতে শয্যার বিপরীতে রোগীর চাপ প্রায় ২০০%, অর্থাৎ প্রতি শয্যায় দজনু রোগী থাকে। অন্যদিকে, বেসরকারি হাসপাতালগুলো অর্থের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে ঠিকই, কিন্তু তাদের মানের ওপর জনমনে অসন্তোষ লেগেই আছে। ভুল চিকিৎসা, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা, আর আকাশচুম্বী বিলের বোঝা সাধারণ মানষুকে আরও বিপাকে ফেলে দেয়। ২০১৫ সাল থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতে চিকিৎসার ব্যয়ভার প্রায় ১৬০% বদ্ধিৃ পেয়েছে, যার সরাসরি শিকার মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো। বর্তমানে, দেশের ৪৩% রোগী চিকিৎসকের ভুল প্রেসক্রিপশন বা অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের শিকার হন। ডেঙ্গসহু বিভিন্ন রোগের প্রকোপ বদ্ধিৃ পেয়েছে অস্বাভাবিক হারে, যা স্বাস্থ্য খাতের দর্বুর্বল অবকাঠামোকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। প্রতিটি বর্ষায় ডেঙ্গুমহামারীর আকার ধারণ করে; ২০১৯ সালে ডেঙ্গুআক্রান্তের সংখ্যা লক্ষাধিক ছাড়িয়েছিল, এবং ২০২৩ সালে তা অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ফেলে—এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, প্রতিরোধমলকূ ব্যবস্থা ও অবকাঠামো বছরের পর বছর ধরে উপেক্ষিত। আইসিডিডিআর, (ICDDR,B) এর গবেষণা অনযায়ী, ডেঙ্গুনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত মশা নিয়ন্ত্রণ কর্মসর্ম চিতে বাজেটের প্রায় ৪০% অপব্যবহার বা অদক্ষতা দেখা যায়।

এই অব্যবস্থাপনা সমাজের উন্নতির পথে এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বছরের পর বছর ধরে স্বাস্থ্য খাতে যে বাজেট বরাদ্দ করা হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ২০১৫ সালে যেখানে স্বাস্থ্য খাতে মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) মাত্র ০.৮% থেকে ১.০% বরাদ্দ ছিল, ২০২৫ সালেও তা ১%-এর আশেপাশে রয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (যা ন্যূনতম ৩%-৫% হওয়া উচিত) থেকে অনেক পিছিয়ে। এই সীমিত বাজেটটুকুও যদি সঠিকভাবে ব্যবহার হতো, তাহলেও হয়তো পরিস্থিতি এত খারাপ হতো না। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনযায়ী অসুস্থতার কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনশীলতার প্রায় ৩% ক্ষতি হয়।

এই শোষণ কেবল ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং পুরো সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকেও দর্বুর্বল করে দেয়। বর্তমানে, বাংলাদেশের মানষেু র পকেট থেকে স্বাস্থ্য বাবদ ব্যয়ের (Out-of-Pocket Expenditure) হার প্রায় ৭০%, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ এবং যা জনগণের ৬% কে দারিদ্র্যসীমার নিচে ঠেলে দেয়। বিবিএস

(BBS) এর তথ্যমতে, দেশের প্রায় ২০% পরিবার প্রতি বছর চিকিৎসা খরচ মেটাতে গিয়ে চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়। যদি এই স্বাস্থ্য খাতের অব্যবস্থাপনা সমাধান করা না যায়, তবে এর ভবিষ্যৎ চিত্রটি হবে আরও ভয়াবহ এবং

অন্ধকারাচ্ছন্ন। ২০২৫ থেকে ২০৪০ সালের মধ্যে জলবায়ুপরিবর্তনের প্রভাবে নতুন নতুন রোগের বিস্তার হবে, এবং পুরাতন রোগগুলো আরও ভয়াবহ রূপ নেবে। দরিদ্র মানষগুু লো আরও দরিদ্র হবে, কারণ চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে তারা নিজেদের শেষ সম্বলটুকুও

হারাবে। এই Out-of-Pocket হার যদি ২০৪০ সাল নাগাদ ৬০% এর নিচে না নামানো যায়, তবে দেশের ১০% মানষু চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাবে। শ্রমিকরা অসুস্থতার কারণে কাজ হারাবে, ফলে দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। শিক্ষা খাতেও এর বিরূপ প্রভাব পড়বে, কারণ শিশুরা অসুস্থতার কারণে বছরে গড়ে প্রায় ১২-১৫ দিন স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। ইউনিসেফের মতে, এই অনপুস্থিতি গ্রামীণ স্কুলগুলোতে ঝরে পড়ার হার ৫% পর্যন্ত বাড়াতে পারে। সামগ্রিকভাবে, একটি অসুস্থ প্রজন্ম গড়ে উঠবে, যারা দেশের উন্নয়নে

সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারবে না। দেশের গড় আয়ুকমে যাবে (যা বর্তমানে ৭৩ বছরের কাছাকাছি), শিশুমৃতুর হার বাড়বে (প্রতি হাজারে ২০ জন), এবং মানষেু র জীবনযাত্রার মান আরও নিচে নেমে আসবে। এই

পরিস্থিতি বাংলাদেশের সামগ্রিক মানবসম্পদ উন্নয়নকে ব্যাহত করবে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট এবং সময়বদ্ধ কর্মসর্ম সূচি প্রয়োজন। এটি কেবল সরকারের কাজ নয়, বরং প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নদীকে আবার প্রাণবন্ত করতে হলে, দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতার স্বচ্ছ জলধারা বইয়ে দিতে হবে। নীতিনির্ধারক ও সরকারের জন্য: ২০৩০ সালের মধ্যে অবশ্যই স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ২% এ উন্নীত করতে হবে এবং সেই বরাদ্দের অন্তত ৮০% যেন প্রাথমিক ও প্রতিরোধমলকূ স্বাস্থ্যসেবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ২০৩৫ সালের মধ্যে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে শন্যপদ পূরণের হার ৯০% এ উন্নীত করার জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রকল্প চালুকরতে হবে। প্রতিটি উপজেলা হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটের (ICU) সক্ষমতা ২০৪০ সালের

মধ্যে ২০% পর্যন্ত বাড়াতে হবে, যাতে রিনার মতো আর কোনো শিশুকে অক্সিজেনের অভাবে জীবন হারাতে না

হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য: শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য সচেতনতার দতূ হবে। তারা স্থানীয় কমিউনিটিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি প্রচারে অংশ নেবে, যা ডায়রিয়া ও ডেঙ্গরু মতো রোগ প্রতিরোধের হার ২৫% পর্যন্ত কমাতে সাহায্য করবে। শিক্ষকরা বিজ্ঞান শিক্ষায় জীবন-দক্ষতা ও জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব শেখাবেন।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য: সেবার ব্রত নিয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হবে এবং তাদের সেবার মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে হবে। বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতে সেবার মান নিয়ন্ত্রণে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করা জরুরি, যাতে ভুল চিকিৎসা বা অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার হার ২০% এর নিচে নামানো যায়। রিনার মায়ের কান্না যেন আর কোনো মায়ের কান্না না হয়, সেই দায়িত্ব আমাদের সকলের।

সংক্ষিপ্ত জীবনী :

ডঃ তারনিমা ওয়ারদা আন্দালিব, বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক এবং যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইমপ্যাক্ট গ্রুপে গ্লোবাল কনসালট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরতর্ম আছেন।

দাউদ ইব্রাহিম হাসান, বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার্সে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যায়রত হওয়ার পাশাপাশি ইউএনডিপি বাংলাদেশের একজন প্রজেক্ট এনালিস্ট হিসেবে কর্মরতর্ম আছেন এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় একজন রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট ও সেই সাথে আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি-এর মার্কেটিং বিভাগের একজন সদস্য।